近年全球地震頻繁,從日本到世界其他角落,大地搖動的消息不時佔據新聞版面。雖然香港並非處於活躍地震帶,但鄰近地區的強烈地震亦可能帶來震感,加上港人熱愛外遊,特別是前往地震風險較高的地區如日本、台灣等地,了解地震防災知識,掌握應對方法,絕對是現代公民不可或缺的技能。日本氣象廳作為長期應對地震災害的權威機構,其防災指引蘊含寶貴經驗,值得我們學習和參考,將防災意識融入日常科技生活。

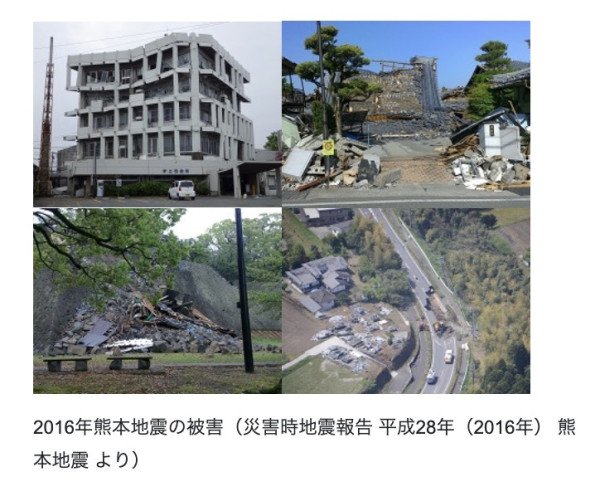

地震的威力在於其突發性及難以預測。正如2016年日本熊本地震,短時間內連續發生兩次達到最高級別的強震,造成嚴重破壞,提醒我們災害並無地域界限。強震過後,持續的餘震活動可能引致樓宇倒塌、山泥傾瀉或地陷等次生災害,威脅更大。因此,單靠臨場反應絕不足夠,平日的準備功夫,結合對官方資訊的理解,才是提升個人及家庭安全保障的關鍵。科技發達的今日,獲取資訊的渠道更多元,但核心的防災原則始終不變。

地震防災|第一步:打造安全空間與儲備物資

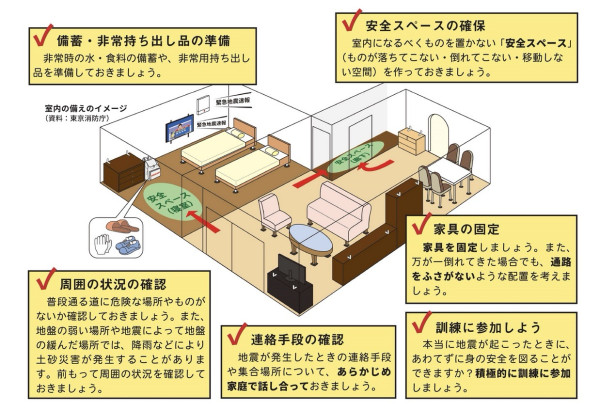

所謂「防災由家做起」,首要任務是檢視家居環境,打造一個相對安全的避難角落。理想的「安全空間」應盡量減少擺放雜物,特別是避免放置高身、重型或易碎物品,確保地震發生時,該處不會有物件倒塌、跌落或移位,能夠提供短暫的保護。睡房尤其需要注意,因為地震可能在人熟睡時發生,一個清爽安全的睡眠環境至關重要。這並非要求大家奉行極簡主義,而是有意識地規劃空間,減低潛在風險。

與此同時,準備充足的應急物資是防災基礎中的基礎。一個齊全的「走佬袋」(緊急應變包)和家中儲備,能在危急關頭發揮重大作用。除了樽裝水和無需烹煮的乾糧(如餅乾、能量棒、罐頭),急救用品、電筒、備用電池、哨子、禦寒衣物或毛氈、重要文件副本(身份證、護照、保險單等)以及少量現金都應包括在內。若家中有長者、嬰幼兒或長期病患者,更要準備好他們的特殊用品,如藥物、奶粉、尿片等。這些物資應定期檢查,確保食物和藥物未過期,電器能正常運作。

地震防災|鞏固家居安全:固定傢俬與規劃路線

除了儲備物資,家居硬件的防震措施同樣重要。大型傢俬,例如書櫃、衣櫃、電視櫃甚至雪櫃,在強烈搖晃下容易翻倒,不僅造成財物損失,更可能堵塞通道或直接壓傷人。利用五金店有售的L型金屬配件、固定帶等工具,將這些大型傢俬穩妥地固定在牆壁上,是簡單而有效的預防措施。擺放傢俬時,亦應考慮其倒下方向,避免阻擋門口或主要通道。細微之處如掛畫、吊燈等,也要確保安裝牢固。

家居以外,我們日常活動的路線也需要納入防災考量。留意住所附近和經常途經的地方,是否存在潛在危險,例如老化失修的招牌、建築地盤、可能倒塌的圍牆或狹窄的後巷。地勢較低窪或靠近斜坡的區域,在大雨或地震後發生水浸、山泥傾瀉的風險較高,應預先了解社區的疏散路線和指定的臨時庇護中心位置。與家人預先商討好緊急情況下的聯絡方法和集合地點,萬一通訊中斷或失散,也能有依循的方案。

地震防災|地震來襲時:不同場景下的應變行動

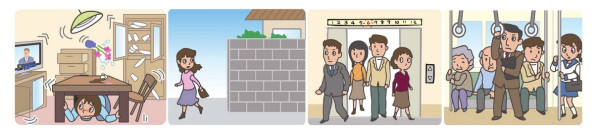

當真正感受到搖晃,或收到緊急地震警報時,保持鎮定是首要原則。恐慌會影響判斷力,胡亂衝動可能更危險。身處室內時,應立即採取「伏地、遮擋、穩住」(Drop, Cover, Hold On)的動作,保護頭部和頸部,躲在堅固的餐桌、書桌下,或靠在主力牆牆角。切忌在搖晃期間慌忙跑出屋外,因為掉落的瓦礫、玻璃碎片等可能造成嚴重傷害。除非發生火警,否則無需急於關閉電源總掣或煤氣掣,現代建築大多設有安全裝置。

若地震發生時身處戶外,應迅速移至空曠地方,遠離建築物、圍牆、電線桿、大樹等,並留意上方是否有招牌、冷氣機、玻璃窗等可能墜落的物件。在升降機(Lift)內,應立即按下所有樓層按鈕,並在升降機停止的樓層盡快離開,改用樓梯。若正在乘搭港鐵、巴士等公共交通工具,要抓緊扶手或欄杆,保持身體平衡,並聽從職員指示。駕車人士應在安全情況下減速,駛往路邊空曠處停下,留意周圍環境,避免停在天橋底、斜坡旁或高樓下。

地震防災|善用科技資訊:掌握官方發佈

在資訊爆炸的年代,如何篩選和利用可靠的防災資訊至關重要。各地的氣象或防災部門(如香港天文台、保安局)會透過官方網站、手機應用程式等渠道,發佈地震、天氣警告及相關應變措施。熟悉這些官方資訊來源,了解不同警報級別的含意,能在緊急情況下作出適當反應。例如日本氣象廳會發佈緊急地震速報、震源及震度資訊、長周期地震動報告等,幫助民眾及早應對。

除了被動接收資訊,主動參與防災演練同樣重要。若在日本旅居/工作/留學,許多社區、學校或機構會定期舉辦防災演習,模擬地震或其他災害情境。積極參與這些演練,能讓我們熟悉應變程序,測試家庭防災計劃的可行性,並在真實災害發生時,減少驚惶失措的機會。防災準備並非一朝一夕的事,而是需要持續學習和實踐的過程。透過不斷演練,將防災知識內化為本能反應,才能在危急時刻發揮最大效用。

地震防災|防災意識普及化 由認識到行動

雖然香港直接面對毀滅性地震的風險相對較低,但天災難料,加上外遊頻繁,學習和實踐防災知識,絕非杞人憂天。參考日本等地震多發地區的經驗,從家居佈置、物資儲備,到應急反應和資訊掌握,都是提升個人和社區抗災能力的重要環節。防災不應只停留在「知道」的層面,更重要的是付諸行動。

今日起,不妨花點時間檢查家居安全,整理一個「走佬袋」,與家人討論應變計劃。每一個微小的準備,都是對自己和家人負責的表現。

Source:日本氣象廳

【延伸閱讀】