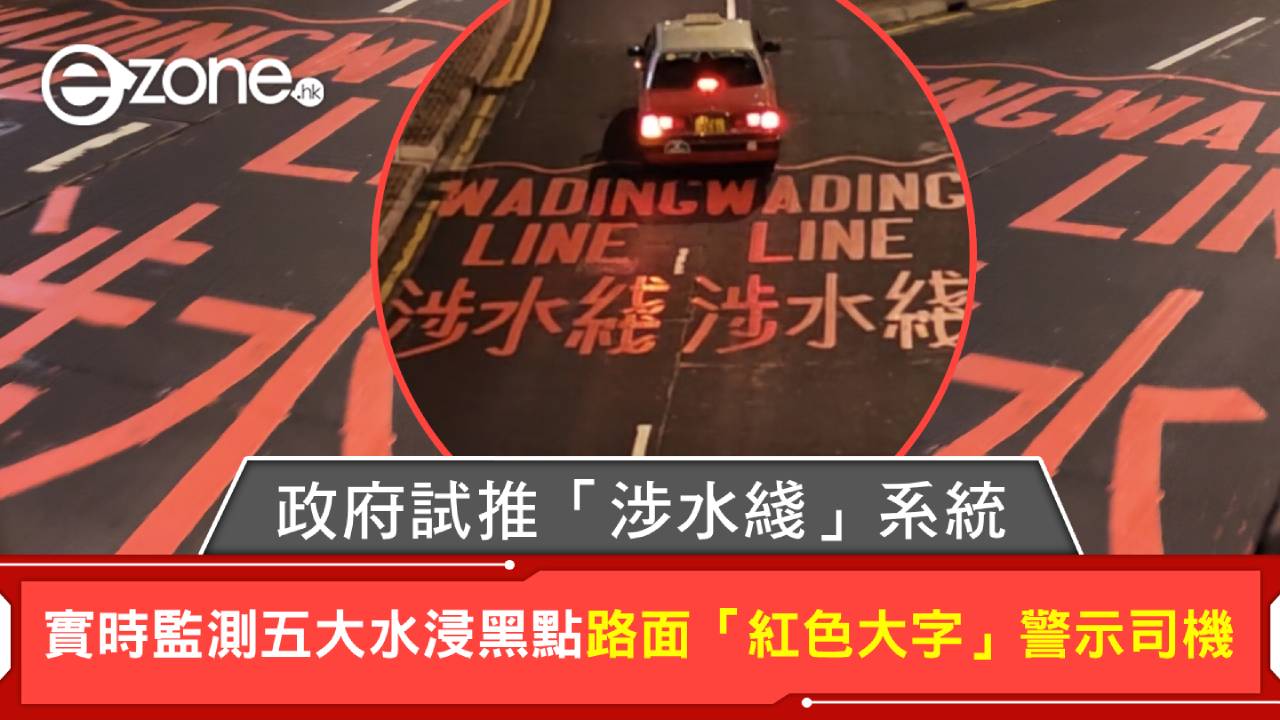

為應對極端天氣下暴雨可能引致的道路水浸問題,香港特區政府宣布將於五個水浸風險較高的低窪行車路段,推行一項名為「涉水綫系統」的試驗計劃。該計劃透過科技實時監察路面積水情況,加強部門間的協調應變能力,以期及早處理水浸,提升道路安全。今日起,相關位置的路面,已加上紅色大字警示司機。

2023年9月出現五百年一遇的暴雨,揭示了香港低窪地區在極端天氣下的水浸風險。隨著雨季即將來臨,政府將於本月(4月)底增設涉水線系統。建議司機在看到路面涉水線被淹沒時,該水位已達死氣喉或電池高度的0.3米,應立即停車,以避免引擎熄火。屆時,警方也會派員到場封閉相關路段,防止車輛進入。

涉水綫系統試驗計劃5個試點

除柴灣道迴旋處,另外4個試點包括:

黃大仙龍翔道近黃大仙廣場、

觀塘道附近翠屏道西行線、

何文田站對面漆咸道北、

大埔墟南運路鐵路橋庇。

影片來源:政府新聞處

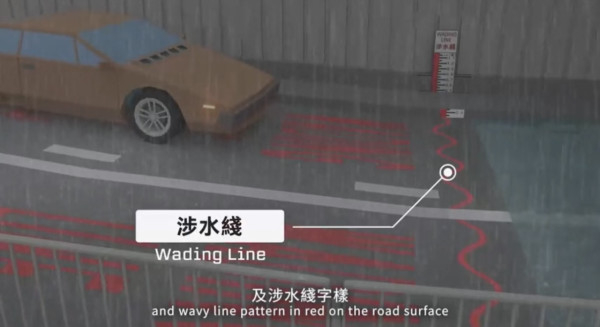

什麼是涉水綫?

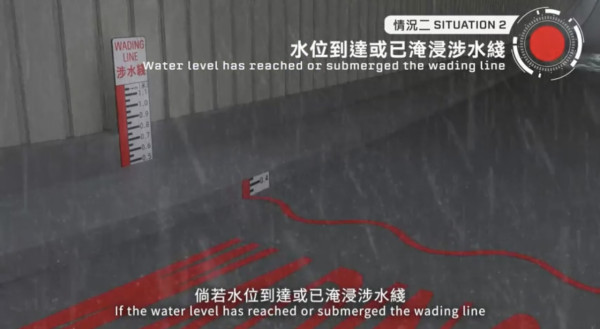

當積水觸及或淹沒涉水綫時,表示前方道路最低點的積水深度已達0.3米或以上。當積水深度達至0.3米時,有關道路會有臨時「交通指示」防止車輛駛入水浸路段;已進入低窪路段的車輛應在涉水綫前停車。

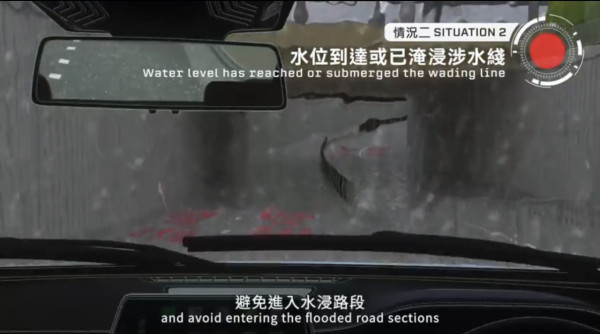

水深0.3米汽車有可能死火

當水深達0.3米時,已足以觸及汽車的死氣喉及電動車的電池。當局建議駕駛者在看到路面的波浪線被淹沒時,應在標線前停車,避免進入水浸路段。同時,應啟動車輛的危險警告燈,並根據「現場指示」駕駛離開臨時封閉的路段。

至於「現場指示」何時及如何發出,則依賴系統中的「內澇感應器」。

什麼是內澇監測器?

各試點路段的最低點會安裝一部體積如手機大小的「內澇監測器」。這款監測器可監測10毫米至5米的水深,誤差僅為1厘米,利用4G網絡實時傳送水深數據,並以鋰電池供電,續航力約一年。

當監測器偵測到積水達到0.1米的預警水平時,系統會即時通報渠務署和路政署等相關部門,預計應變隊伍可在15至30分鐘內派員到場檢查及清理渠道。若水深進一步上升至0.3米(約為一般私家車死氣喉或電動車電池位置的高度),現場將啟動臨時交通改道措施,防止車輛駛入水浸範圍,運輸署亦會發放相關交通消息,有需要時警方也會到場協助。政府提醒,若車輛在改道實施前已進入相關路段,駕駛者應在「涉水綫」前停車,亮起危險警告燈,並按指示離開。

水位達0.3米才派員封路

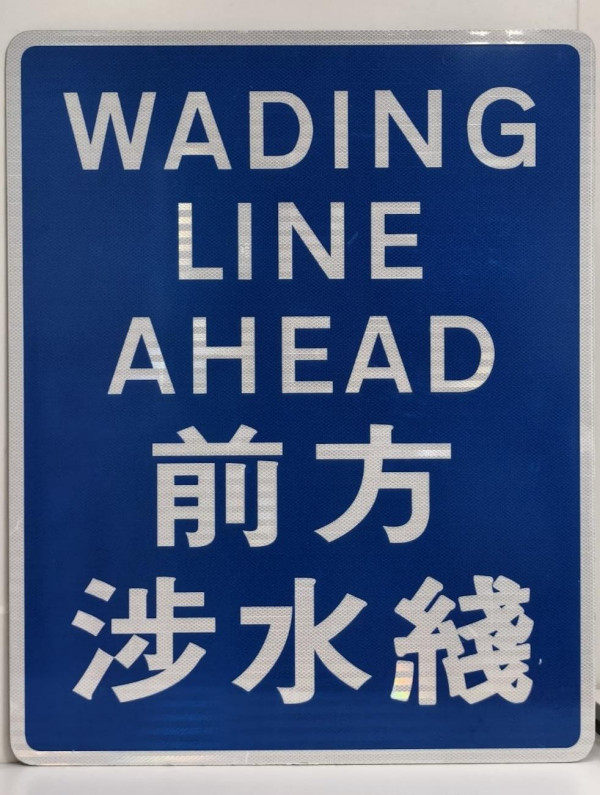

政府發言人表示,要水位達到0.3米才派員封路。若提早封路,會對市民不便,並強調駕駛人士需留意紅色的波浪型涉水綫有否被淹沒。為何要用地面上的綫來標示?難道不擔心被水淹沒後,司機會無法看見?發言人表示,做法參考了其他地區如:澳門、深圳等地經驗,是可行的做法,又指涉水線前40至100米亦會有標示牌作提醒。

標誌牌指示、水位標尺量水位

路面漆有紅色波浪綫及涉水綫字樣,行車道旁會豎立標誌牌,亦設水位標尺量度水位。在柴灣,位置包括柴灣道環翠商場、柴灣道新翠商場、環翠道青年廣場、東區走廊怡盛里臨時休憩處對開,這些位置旁邊欄杆已裝有水位標尺。

年中完成試點工程 雨季後檢討成效

整個試驗計劃涉及五個試點的工程費用約為70萬港元。政府表示,將在今年雨季過後全面檢討計劃的成效。

Source:gov.hk